ひとやもの、場所――うつろいゆくものを記憶の中に保持するためにはどうしたらいいのだろうか。写真を撮るか、映像に残すか、あるいは筆を執るか。いずれの手段をとるにせよ、「記録」をしているその間にもうつろいゆくものたちは刻々と変化し、どの瞬間の断片にも微妙な変化があり時のあわいを感じさせる。

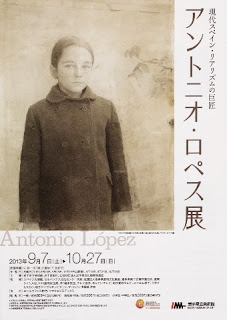

現代のスペイン・リアリズムを代表する作家アントニオ・ロペス(1936-)は、風景画やポートレイトなどの油彩画、素描そして彫刻のファイン・アートの手法を用いて制作活動を続ける。しかし絵画と彫刻では選ばれるモチーフがやや異なる。彼が画題に選ぶのは家族、室内風景という身近なものから、高所からとらえたスペイン市街など具象的であるのに対し、彫刻では抽象化された人物像を制作している。一口に「リアリズム」と言えども、先に述べた絵画と彫刻の方向性の相違などを鑑みたとき、ロペスにおけるリアリズムは個人様式の中で多様性を見せる。この日記では彼の絵画におけるリアリズムについての考察を試みてみたい。

ロペスを主役とした秀逸な映画作品に「マルメロの陽光」がある。当展覧会では同作の特別上映会が催された。同作は「エル・スール」や「ミツバチのささやき」など、穏やかな日常の静寂に叙情性を紡ぎ出すヴィクトル・エリセ監督の手がけたドキュメンタリーである。この映画はカンヴァスのうえで時のあわいに揺らぎ続けるマルメロという画題と、それにストイックなまでに向き合い続けるロペス、そして彼らによって刻まれた時間という大きな三要素によって構成されている。ある日ロペスは改築中の自宅にて、庭に50号ほどのカンヴァスを立てたわわに実ったマルメロを描き始める。春、夏、秋……季節はめぐり、しだいにマルメロも実を落とすようになる。しかしロペスはカンヴァスに、基準線として水平線、垂線を引き直しながらマルメロの木を描写し続ける。マルメロの実はやや緑がかった黄色から赤みがかった黄色へと変化し、同じ姿をとどめておくことは出来ない。ではロペスが描き続けるマルメロはいつの姿なのだろうか。映画を見ていると、対象とする事物の一時の有り様だけでなく、時間の流れがマルメロに刻む連続性とも言うべきものを彼は敏感に察知しているように思えた。時流に遡行するのではなくあくまでそれに寄り添い描き続けている。全てのものは連続性の中に存在する。その流れに逆らうことなく対象の本質を掬いあげていくことがロペスにとって、真実味をもった行為ではないか。

表現が多様化する中で、リアリズムは過去におけるそれよりも漠然とした言葉であるかもしれない。むろん普遍的に様式を定義づける言葉などないから、依然として曖昧模糊とした言葉であることは自明であるように思う。しかし他者との比較においてではなく、ロペスという「個」における様式史において「リアリズム」という言葉は有効であり続けるのではないだろうか。