大晦に、今年を振り返って。

iTunesのプレイリスト機能は便利。にしても、1年の終わりにプレイリストを作るのはもしかして初めて?これまでは「お題」的なものを設定して、それからイメージされる曲(もしくはそれをイメージする曲)をプレイリストにまとめたことが度々あったのだけど。

こういう作業を始めたのは、新春に聴いた「小山田圭吾の中目黒ラジオ」がきっかけだった気がする。フリッパーズギターもCorneliusも詳しくないけれど、NHKの膨大なアーカイブを活用してこの番組を作るのだと知り、ああ羨ましいとわくわくした。

1. RIVER(Acourstic) / FOLKLORE

2. 私の家は山の向こう(我的家在山的那一辺) / テレサ・テン

3. 20180403 fujisatorec / shou kousaka

4. おとしもの / Popoyans

5. Aqua / 坂本龍一

6. Sunny Day in Saginomiya(Edit) / 蓮沼執太

7. The Electrionic Flute / Henry Tennis

8. TIME / 蓮沼フィル

9. Uta / Pipilotti Rist

10. Hold Them / Mohna

11. 風見鶏 / グッドラックヘイワ

12. 少年 / 大友良英

13. Some Things Last a Long Time / Daniel Johnston

14. 祝いのうた / 森ゆに

2018年は新しくCDを買うよりも、中学生の頃に遡り手持ちの音楽を聴いた。1. と8. 、14. だけ2018年に新しく買ったもの、もらったもの。

2月に岩手銀行赤レンガ館でFOLKLOREのライブがおこなわれた時、ゲストヴォーカルの坂本美雨さんが「Aquascape」という曲を歌った。デビューする娘のために、父親である坂本龍一さんが贈ったという。どこかで聴いたことがあるなと思ったら、5.の曲に歌がついたものじゃやないか。坂本龍一さんの「BTTB」というアルバムの中で自分が一番好きで、中学校の文化祭で流した記憶がある。

それを思い出した瞬間、どわっと涙が出てきた。

懐かしく心に響く5. の「Aqua」もプレイリストに入れてみる。

このFOLKLOREのライブの話をもう少し書こう。

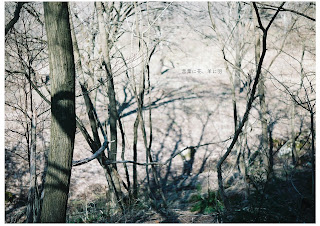

「盛岡」という生まれ故郷は3つの川が交叉する場所、とMCで青木隼人と坂本美雨さんが話していた。自分の原風景は川、と思ってきた自分にとって、それは嬉しいことだった。

流れる川がまちに描線や筆触を残し、生まれた風景。そこにくるまれて私は生まれ育ったと、進学で故郷を離れて以来そう思ってきた自分の想いが、音楽に重なったような気がした。

ところで「大晦(おおつごもり)」って、「かたつむり」を想起させる…。

語感が似ているのと、ブランケットかぶって丸まってる今の自分の姿がそのゆえんなのでしょうか。話の腰を折ったところで…ああ、気づけば新年まであと14時間半。

かたつむりみたいな私は今、新しい年のために14. 「祝いのうた」を聴いている。